「バイオの不思議とエネルギー革新」

OIST-九州大学 共同シンポジウムシリーズ1

暮らしを変える新たなテクノロジーを目指して

報告:クレメント浩代/マリ・ベルグスヴォーグ

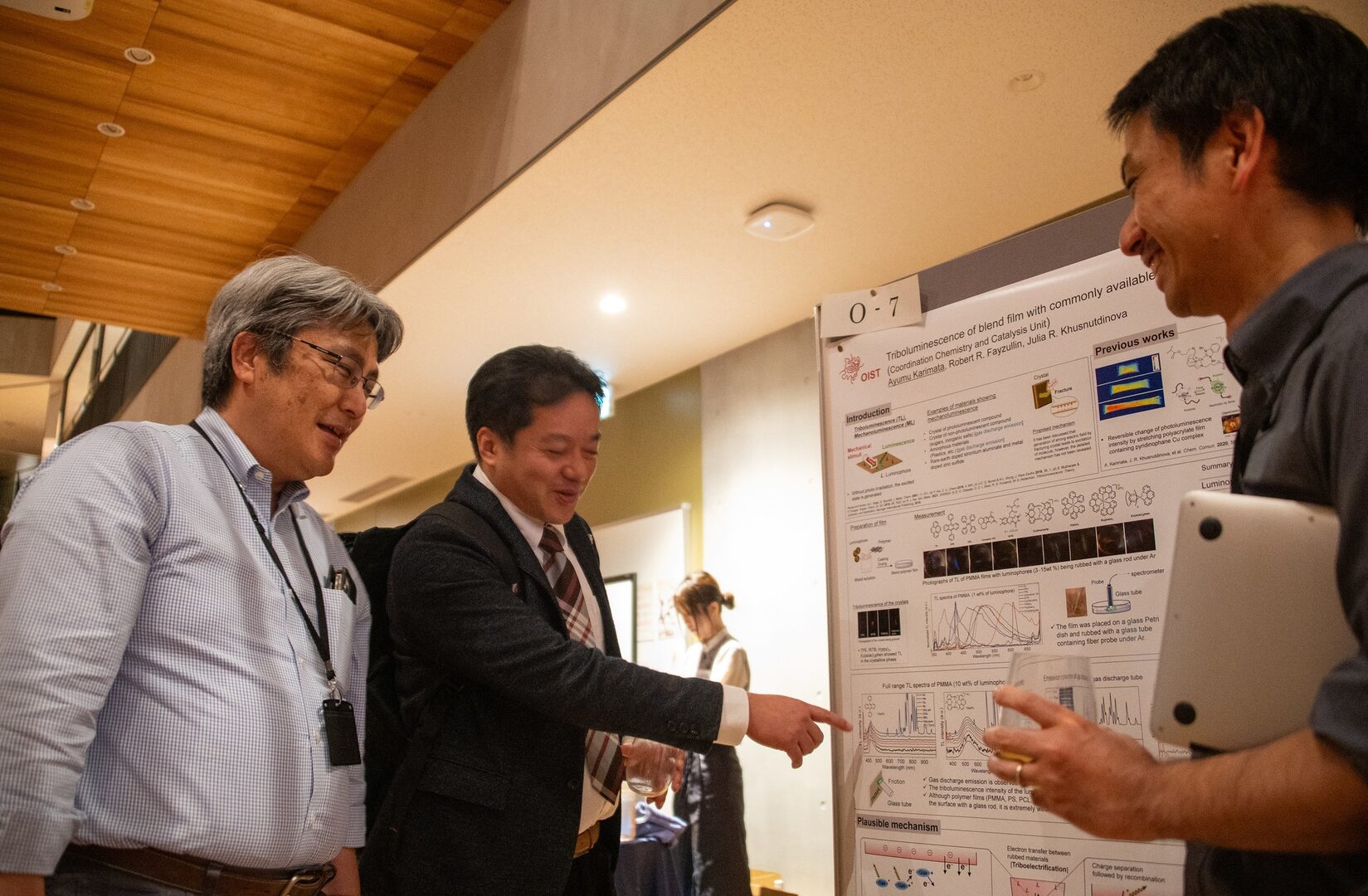

OISTはこれまで、日本各地の主要な学術機関と意欲的なパートナーシップを築いてきました。その中でも、沖縄から近い位置にあり極めて重要な本州のパートナーである九州大学との提携は、OISTにとって最も新しく重要な試みのひとつです。両機関が広範囲な協定を結んでから約1年後となる2024年2月29日、OISTでミニカンファレンスが開催されました。今回のプログラムでは、現在進行中の共同研究から将来的な連携のために重要な26のプレゼンテーションが行われました。

|

|

プレゼンテーションは熟慮の上3つのセッションに分けられ、それぞれにおいて、まだ関連性の薄い科学分野・技術革新同士を一緒に掘り下げていきました。最初のセッションでは、現代のゲノミクス分野の進歩を活用した生物学研究の様々な側面-必ずしもお互いに関連性があるわけではない側面-が提示されました。九州大学からは、新奇の開発につながるような2つの研究が発表されました:濱村奈津子教授「メタルバイオテクノロジーへの応用を目指した微生物-ミネラルの相互作用と有毒金属類の生体内変換の探索」、下山幸治教授「データに基づく流体機械の設計」。

2つ目のセッションでは、ナノスケール技術に関するエキサイティングなプレゼンテーションを通じて、先駆的産業開発がOISTと九州大学の共通の関心分野であることが、明確に示されました。このセッションのプレゼンテーションでは、両機関の取り組みが、お互いにとって重要な財産となるような画期的な共同プロジェクトとして結束する可能性が見出され、聴衆を夢中にさせました。OISTクリスティーヌ・ラスカム教授は、自身のプレゼンテーション「持続可能な半導体ポリマーの合成を目指して」において、彼女が提供できるもの・彼女の研究ユニットで必要な分野を明確に示すことで、共同研究の推進を呼びかけました。

|

|

|

最高潮の盛り上がりを見せた3つ目のセッションでは、応用物理学と応用化学に基づく産業革新の可能性を幅広く取り上げ、「分野の壁を越えたテーマ」と題するにふさわしい魅力的なものとなりました。このセッションでは、一般の人々やこれらの分野に馴染みのない人々には想像もできないような可能性が明らかにされ、今後の展望を押し広げてくれるものとなりました。

|

|

今回のイベントは、OIST研究担当ディーンでゲノム生物学者のニコラス・ラスカム教授の挨拶で幕を開け、九州大学・萩島理副学長兼工学部教授による結びの言葉で閉会を迎えました。すべてのプログラムを通して、最先端の自然科学研究が、明日の私たちの暮らしを支える技術を形作っていくことを示す場となりました。萩島教授の挨拶においても、九州大学とOISTの連携の重要性が強調されましたが、両機関が力を合わせることで、お互いに未来の技術革新をもたらすための先導的な役割を担うでしょう。

INVITATION PAGE: OIST-Kyudai Joint Symposium Series 1: Bio-Inspired Wonders and Energy Innovations INVITATION

PROGRAM: OIST-Kyudai Joint Symposium Series 1: Bio-Inspired Wonders and Energy Innovations PROGRAM

POSTER SESSION DETAILS: OIST-Kyudai Joint Symposium Series 1: Bio-Inspired Wonders and Energy Innovations POSTER SESSION

Photos: Jeff Prine / Micheal Cooper